2021-01-11

2021-01-11  2023-10-09

2023-10-09 - #非常給電システム

オール電化の停電対策!新築時なら格安、非常給電を使った簡易V2H

台風や地滑りといった雨にまつわる災害報道を見ると、地震以外も深刻だと感じます。

ガスに比べれば電気の復旧は早いと言われ、電気さえ復旧すれば通常の生活ができる事はオール電化のメリットの1つ。

そのメリットを活かすために考えるべきは「復旧までの一定期間をいかに乗り切るか」。

新築にあたり、数年後に導入する太陽光・V2Hまでのつなぎとして、目先のリスクを減らすために最低コストで導入できる簡易V2Hを設置。

数日間の停電ならば簡易V2Hで乗り切る算段です。

今回の記事では、新築時なら低コストで導入できる「HV車の非常給電システムを使った簡易V2H」について紹介します。

目次(クリックで開閉)

オール電化の停電対策、4つの選択肢

オール電化の停電対策では「発電設備」「蓄電設備」「導入費用」がポイント。

発電設備には、太陽光パネルの他、PHVやHV車のエンジンも含む事ができます。蓄電設備には、家庭用蓄電池の他、PHVやEV車の蓄電池も含められます。

まずは新築時に考えたオール電化の停電対策4種を、「停電時にできること」「導入コスト」で一覧表にまとめました。

| # | 設備 | 停電時 | 平常時の 電気代削減 |

導入コスト (車除く) |

||

| 電気の使用 | 自立期間 | 供給電力 | ||||

| ① |

|

常に制約(大) | 4.5日以下 |

|

× | 20万円以下 |

| ② |

|

夜間の制約(大) |

10日以下 |

|

△ | 200万円以下 |

| ③ |

|

夜に(若干)制約 | 10日以上 |

|

○ | 300万円以上 |

| ④ |

|

ほぼ制約無し | 2週間以上 |

|

◎ | 400万円以上 |

①最低限の災害対策(後半で詳しく説明)

![]()

停電時はHV車を非常給電モードにし、家の給電ソケットとつなぎ最大1500w(100V)で宅内に給電。冷蔵庫と小型のエアコンなら十分な電力です。

新築時に給電用配線を設置すれば、非常給電オプション(5万円弱)で完成する手軽さ・低コストが最大のメリット。

ガソリン満タンのプリウスで45kWhの電力を供給できるので、1日7kWhに抑えれば約1週間自立可能です。

残念ながら平時のメリットはHVの省燃費のみ。電気代削減には至りません。

②太陽光併用でHVの自立期間を延長

昼に太陽光でしっかりと電力を使えば、太陽光の稼働時間外に使うHV電力を最低限に抑えることができます。

冷蔵庫はHVからの給電で動かし1日2kWh程度。冷暖房は昼に太陽光でしっかり、夜は必要な時だけHVでピンポイントという使い分けも可能。

HVの供給電力を4kWh/日に抑えられれば、10日程度は自立することができます。

太陽光の自家消費・売電により平時の電気代削減できるので、災害専用ではない事もポイントです。

③太陽光・蓄電池でほぼ自立可能

5kWh以上の蓄電池を太陽光と組み合わせれば、HVの電力を使う事なく自立することも可能になります。ここまでやれば、本格的な災害対策です。

夜にどうしても電力が足りない時は、バックアップとしてHVの電力を使うことができるので安心。移動手段として、車の燃料を温存する事もできます。

平時の生活では、太陽光の余剰電力・安い深夜電気を最大限活用でき、電気代の削減効果も高くなります。

さらに、次の④への移行期間としてEVを導入すれば、平時のガソリン代が電力に置き換えられるので大幅なコスト削減が期待できます。

④文句なしの最終形態

![]()

③のHVをV2H+EVに置き換えたパターンで、災害時でも普段とほぼ変わらない生活が期待できます。

EVの圧倒的な蓄電力で太陽光の余剰電力を全て充電可能。太陽光の発電量以下の生活をすれば、理屈上は無期限で自立生活可能です。

この点は平時でも同じですが、オール電化の場合、発電量が最低となり省電力が最大になる冬が課題。年間購入電力80%減ぐらいが限界だと思います。

①②でスタートし順次③④に拡張が現実的

何かと予算オーバーが続いた我が家は、いきなり④でスタートする余裕はありませんでした。

そのため、一旦①でスタートし、2年目に②、3年目に③…と順次拡張する計画に切り替えました。

ポイントになるのは、新築時に必要な配管類を準備しておく事。特にV2Hの配線は太いので事前にしっかり計画が必要です。

新型トライブリッドのメリット

こういった拡張計画に適した設備が「ニチコン トライブリッド」です。太陽光、V2H、蓄電池を一括コントロールできるトライブリッドパワコンがポイント。

効率よく充放電を管理でき、DC・AC変換も削減でき電力ロスを削減。蓄電池を追加したり、V2Hを後付けにする事も可能で、順次拡張には最適です。

さらに、分電盤までの配線を1本に集約できるのもメリット。

実は、コストダウンでV2H配管を廃止していた我が家。配線をまとめられる新型トライブリッドは渡りに船です。

災害訓練、実際にHV非常給電をやってみた

HV単体での停電対策が機能するか実際に試してみました。非常給電の配線、起動方法、家電の動作、その他工夫した点を紹介します。

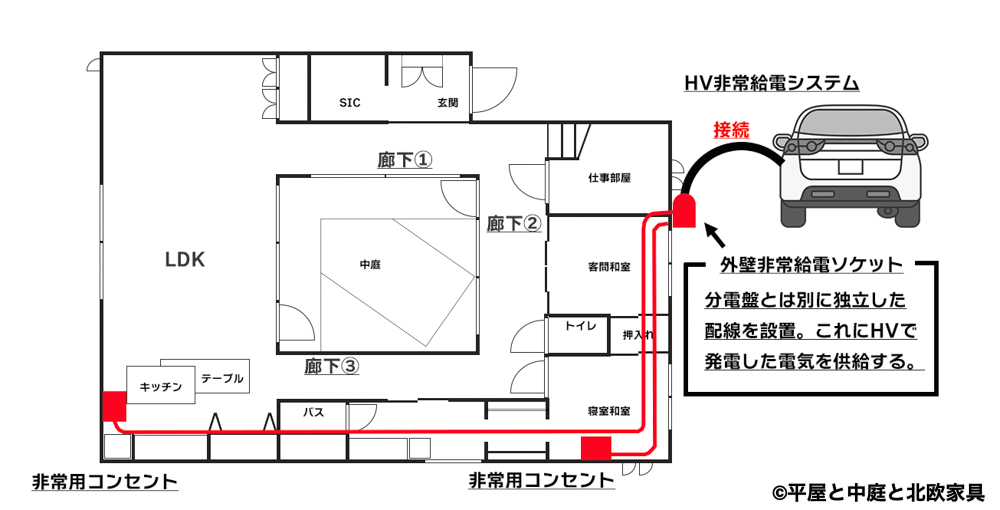

ハリアーHVを使った非常給電の仕組み

新築時に家の外壁に給電用ソケット、そこから冷蔵庫横・寝室エアコン横の非常用コンセントまで独立配線を設置。

HV車の非常給電コンセントと外壁給電ソケットをつなぐ事で、2つの非常用コンセントに最大1500wでガソリンがある限り給電することができます。

トヨタ自動車の公式ページにも同様の仕組みが紹介されています。

我が家の場合は汎用部品を使いハウスメーカーと実装した仕組み。安価・汎用的・実用的なことが特徴です。

非常給電の開始手順

冷蔵庫と寝室のエアコンにHV車から電気を供給してみました。順番に説明します。

step.1 非常給電モードの起動

まず最初に「非常給電モード」を起動します。

車の「パワースイッチ」を2回「AC100Vボタン」を3回押すと、メーターパネルに「非常給電モード」という表示が出ます。これで完了。

モードを切り替えたら、ヘッドライト・エアコンを必ずOFFに。無駄に電力を消費します。

※非常給電モードを解除する時は、AC100Vボタンを1回押すと解除できます。

step.2 外部給電ソケットと接続

![]()

次に家の給電ソケットと車の非常給電コンセントを接続します。

一番上の白いテプラ付きのものが家の給電ソケットです。EV充電用ソケットを流用しています。

※給電ソケットの下には、EV充電用200V・ジャンクションスイッチがあります。EV充電用200Vはつけた方が良い設備です。

![]()

両端が凸になった電源ケーブル。売っていないのでワンオフで製作してもらいました。

家と車をつなぐ場合、車・家ともに差込口は凹なのでこのような特殊ケーブルが必要です。

家の窓や玄関を開けて延長コードを引き込めば不要。ただし、災害時の防犯を考慮して戸締りをした状態で給電できるようにしています。

車の窓は少し開けた状態なので、雨の日や車の防犯に課題あり。

step.3 非常用コンセントへの接続

![]()

これが非常用コンセントで、分電盤を経由しない独立した配線系統。

外壁の給電ソケットと直結していて、冷蔵庫横と寝室エアコン横に設置してます。

冷蔵庫とエアコンのコンセントをここに差し替えれば、車からの給電が開始されます。

やってみて確認できた事と今後

理屈上は機能すると考えていましたが、実際に動く事が確認できて一安心です。やってみて分かった事、今後の課題を紹介します。

今回使用した機器・車

今回使用した機器は、

- HV車:トヨタ 80系ハリアーハイブリッド 非常給電オプション付き

- エアコン:三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-GV2220

- 冷蔵庫:三菱電機冷蔵庫 MR-MX46F

最大で1500Wまでの供給なので、エアコンの消費電力次第では使えない事もあります。

試してみた手順

今回は、冷蔵庫を接続し動作を確認してから、エアコンを暖房・27℃設定・ハイパワーで起動しました。

このエアコンの電力スペックは、

- 消費電力:冷房 655W/暖房 470W

- 最大消費電力:冷房 940W/暖房 1315W

暖房の最大消費電力でも200W弱の余力がある状態です。

真冬に朝から暖房を入れていない部屋で、冷蔵庫→エアコンの順で稼働したのはかなりの安心材料。

「先にエアコンを起動、消費電力が落ち着いてから冷蔵庫」ならば、さらに余裕がでると思います。

この仕組みの良さ「新築で手軽に実装でき、戸締りをしたままHVの電気が使える」事を確認できました。

今後の課題・拡張

EVのラインナップは十分とは言えません。現時点では③を目標に、来年には「太陽光」、再来年には「蓄電池」を追加する計画です。

1年生活すれば季節ごとの電力消費量が分かり、太陽光・蓄電池の最適量もわかってきます。どちらも高価な設備なので、できるだけ過不足なく設置したいと考えています。

最後まで読んで頂き有難うございます。次回のエネルギー記事では「平屋の勾配屋根と太陽光パネルの積載量」について書きたいと思います。