2021-10-31

2021-10-31  2022-06-12

2022-06-12 平屋住宅のバリアフリー、まずは老後のイメージについて話し合う事から

「バリアフリー」は平屋を選んだ大きな理由です。。せっかく建てる新築なので、歳を取っても長く快適に過ごしたいと考えました。

一方で、「この階段が登れなくなったら住替えの時期です。」外構アプローチ階段の打ち合わせ時に、担当の営業さんから言われた言葉が強く印象に残っています。

完全にバリアフリー化しようとするとかなりの費用がかかります。予算不足になりがちな新築時、どこまでバリアフリーを実施すべきなのか。我が家が話し合った事は「この家にいつまで住むのか?」

平屋に関する全体記事は、こちらのメリット・デメリットでまとめています。

[st-div class=”” margin=”0 0 -5px -5px” padding=”0 0 0 0″ add_style=””][st-minihukidashi webicon=”st-svg-check” fontsize=”” fontweight=”bold” bgcolor=”#ff6600″ color=”#f9f9f9″ margin=”0 0 0 0″ radius=”30″ position=”” add_boxstyle=””]こちらもCHECK[/st-minihukidashi][/st-div][st-card myclass=”st-card-minihukidashi” id=”5098″ label=”” pc_height=”” name=”” bgcolor=”#cccccc” color=”” webicon=”” readmore=”on” thumbnail=”on” type=””]

目次(クリックで開閉)

いつまでこの家に住めるのか?

新築を考えている時に、「いつまでその家に住めるか」を考えるとは思ってもいませんでしたが、きっかけをくれた営業さんにはとても感謝しています。大切な事だと思います。

「どうなったら家を離れるか」という命題は、裏を返せば「どこまでのバリアフリーを行うか」「どれだけ費用をかけるか」という事につながります。

夫婦で話し合った結果、我が家はどちらかが「要介護1」になったら家を売却し、次の生活に移行するという結論に至りました。この結論に至った経緯です。

購入した土地の環境

我が家の土地柄、車が運転できなくなると生活困難度は大幅に上がります。この立地環境だと「夫婦のどちらかが車を運転できる事」が最低条件です。

山の中腹に位置する土地で、最寄りのスーパーまでは徒歩20分、高低差はビル10階建に相当する40mです。正直、若くても歩いて往復するのはしんどいです。

将来、足腰が弱くなった状態では徒歩は不可能です。夏場は熱中症のリスクもあります。通院も増えると思います。山間の田舎暮らしでは自力歩行だけでは厳しいのが現実です。

家族構成、夫婦それぞれの人生

我が家は夫婦2人で子供なし。歳も近いので、施設に入らない限り老々介護まっしぐらです。気になったので一般的な介護状況を調べてみました。

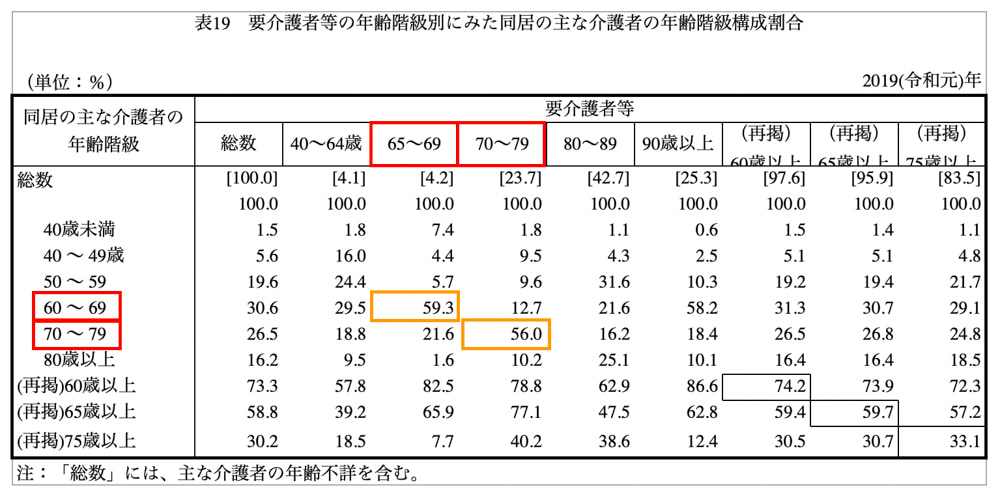

注目したポイントは、「65〜79歳」の要介護者を介護している「介護者の年齢階級」です。要介護者と同じ「60〜79歳」で60%近くを占めています。

このことから、大半の家庭では、子供の有無に関わらず、夫婦間で介護をおこなっているという事。子供がいても30代〜40代だと、現実的には難しいのかもしれません。

夫婦共に介護が必要であれば2人とも施設を選べます。しかし、どちらかが先に要介護となった場合、どうするか?在宅ケアを組み合わせて介護を行うのか?

「その時の夫婦関係にもよる」(妻コメント)と思いますが、話し合った結果「それぞれが自分の人生を楽しめる事」を介護・施設住替えの条件としました。

どれだけ介護の負担を受け止められるか?

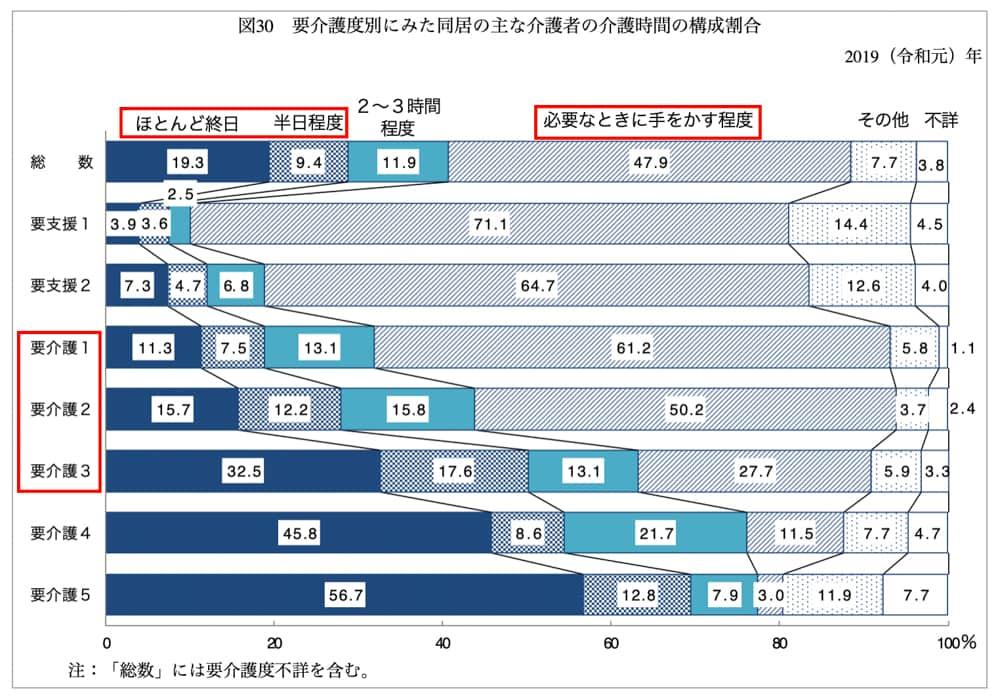

具体的な指標があると考えやすいので、どの程度の介護であれば「人生を楽しめるのか」、「(介護保険の)介護度と介護時間」に関する調査結果を確認しました。

この調査結果から半日以上介護に時間を充てている割合(「ほとんど終日」「半日程度」の合計)は、

- 要介護3では約50%もの世帯

- 要介護2では30%弱に減少

- 要介護1では20%弱まで減少する

「2〜3時間程度」では要介護による変化は小さい一方で、「必要な時に手を貸す程度」は要介護3になると30%弱まで大きく減少します。

介護者・要介護者双方の肉体的・精神的な負担を考えると、在宅での介護は「要介護1」までに止める事になりました。

要介護となる理由

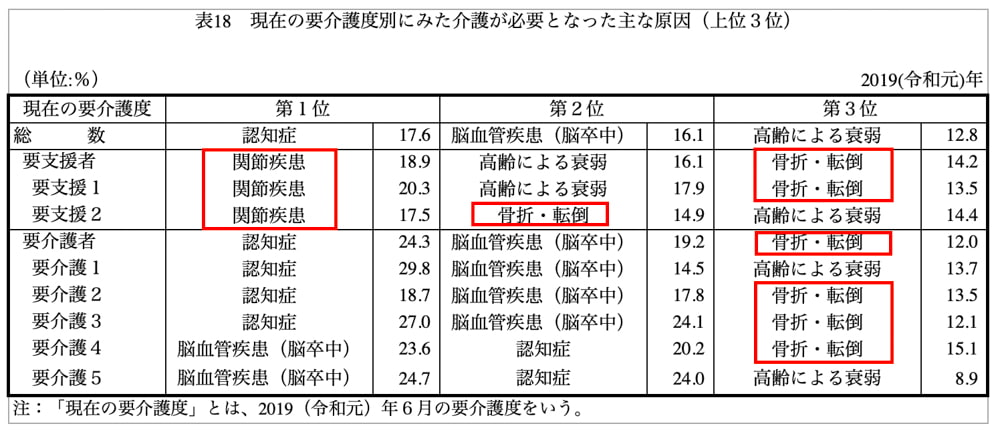

また、国民生活基礎調査には「介護が必要となった主な原因」も掲載されています。

要支援1〜要介護4までの第3位に「骨折・転倒」が入っています。また、要支援の第1位は「関節疾患」が入っているのも特徴的です。

「骨折して入院してから調子が悪くなった」という話もよく耳にします。「関節疾患」が「骨折・転倒」を招き、結果、介護度の上昇という連鎖が読み取れます。

住宅という視点で見ると、「出来るだけ段差を減らし」「必要な場所に手すりを設置」することは、「介護度の上昇を抑え、自立した生活を長く続けやすい家」とも理解できます。

施設の介護度への対応状況も確認

住替える施設としては公的・民間と2つに分かれます。公的施設の場合、要介護3以上の比較的高い介護度が条件とされます。(介護を主目的とする場合)

民間では、要支援1~要介護2までは「住宅型有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」といった「介護を受けやすい環境を備えた住宅施設」が選びやすそう。

要介護3を超えた時点で、公的施設(特養)や介護サービスが定額となる「介護付き有料老人ホーム」へ住替えるケースもあるそうです。

要介護2で「住宅型」や「サ高住」に、要介護3で「介護付き」に住替えの場合、慌ただしいかもしれません。要支援1で住替え「住宅型」「サ高住」での生活期間を長くとる人もいるそうです。

[originalsc]

最終的な老後のイメージとバリアフリーの要件

具体的な老後のイメージをまとめると、

- どちらかが車を運転できて、要支援の間は今の家に住み続ける

- どちらかが要介護1となった時点で、家の売却を開始。売れた時点で施設へ

- (要介護2になった時点では、施設で介護を受けながら生活している状態)

- 要介護3になったらさらに高度な介護施設への住替える

何歳で要介護1となるか分かりませんが、新築時点ではこのイメージを前提にバリアフリー要件を考えます。具体的には、

- 間取り設計時点で介護動線を想定しておき、幅を広め(広くできる)に設計する

- 介護度上昇の原因となっている「骨折・転倒」を防ぐため、介護動線での段差を減らす

- 手すりを設置しやすいように、段差付近や長い廊下、介護動線には壁面下地を用意しておく

- 介護動線の中での温度変化を抑え、ヒートショックを防止する

次回の記事では、これらバリアフリー要件を「どのように家づくりに反映したか」「平屋はバリアフリー化しやすいか」について書く予定です。

[st-div class=”” margin=”0 0 -5px -5px” padding=”0 0 0 0″ add_style=””][st-minihukidashi webicon=”st-svg-check” fontsize=”” fontweight=”bold” bgcolor=”#ff6600″ color=”#f9f9f9″ margin=”0 0 0 0″ radius=”30″ position=”” add_boxstyle=””]こちらもCHECK[/st-minihukidashi][/st-div][st-card myclass=”st-card-minihukidashi” id=”5289″ label=”” pc_height=”” name=”” bgcolor=”#cccccc” color=”” webicon=”” readmore=”on” thumbnail=”on” type=””]

[st-myblock id=”9907″]